Je reviens tout juste de trois jours de rêve à Constantinople. Pardon, Istanbul.

Et, quoique je n’aie guère l’intention d’écrire un roman concernant l’ancien Empire byzantin (même si certaines reconstitutions en images, avec musique épique à l’appui, n’ont pas manqué de me charmer sur place et de faire germer toutes sortes d’idées – qui résisterait ?), il est vrai que de baigner trois jours dans cette atmosphère hautement dépaysante et d’entendre parler à la fois de Byzance et de l’Empire Ottoman à toutes les sauces n’a pas manqué d’aviver ma curiosité et de me donner l’envie de me replonger, ne serait-ce qu’un peu, et histoire de secouer un chouïa ma culture générale, dans mes vieux livres d’Histoire de 5e (!), en mode « résumé simplifié »…

Car, oui, c’est bien à cet âge-là que l’on étudie (ou, en tout cas, que l’on étudiait, il y a 25 ans !) l’Empire romain d’Orient, le Schisme de 1054, Byzance, 1453 et les Turcs, etc. Et de cet âge-là, il me semble, que datent mes derniers réels souvenirs de cette période, plus jamais vraiment étudiée ou approchée par la suite…

Il va de soi que je n’ai pas manqué non plus de penser à mon cher Sweyn pendant ces trois jours (le héros varègue des Routes de l’Est !), tant il est vrai que ce flamboyant Viking, dont nous avons vécu ensemble les folles aventures il y a maintenant… pfff, quoi, quatre ans ?, évoque Byzance à plusieurs reprises pour ses formidables richesses et, bien sûr, les nombreuses opportunités de commerce de l’époque, en tant qu’homme du Nord, avec les « Grecs ».

J’ai donc repensé à Sweyn, à Svetlana, à Ali, à Sacha et à leur épopée le long de la Volga et du Dniepr, de la Caspienne à la Baltique en passant par la mer Noire… Et, un peu désireuse de me rafraîchir la mémoire, je l’admets, j’ai saisi l’occasion de la visite de l’église Sainte-Sophie (désormais mosquée), notamment, pour réviser un peu mes classiques.

Pour les lecteurs des Routes de l’Est, donc, mais également tous les simples fans de culture générale ou les historiens en herbe, mini-rappel de ce que l’on appela, selon les lieux et les époques, tantôt l’Empire romain d’Orient, tantôt le Bas-Empire, tantôt la Romanie, tantôt encore l’Empire Byzantin ou, tout simplement, Constantinople…

La Mosquée Nouvelle et les quais d’Eminönü, Istanbul (photo personnelle)

De Rome à Constantinople

Au début de notre ère, la taille (considérable) de l’Empire romain rend son administration de plus en plus difficile, d’autant que les menaces, intérieures comme extérieures, se font de plus en plus nombreuses d’un bout à l’autre de l’Empire. Partout, la révolte gronde, les complots se trament et les peuples voisins s’agitent, et l’empire tentaculaire qu’est devenu l’Empire romain a de plus en plus de mal à ne pas se disloquer sous ces poussées incessantes.

Sous la pression de ce que l’on appela longtemps les « invasions barbares », aujourd’hui dites « migrations », l’Empire entre finalement en crise au IIIe siècle ap. J.-C. Certaines parties de l’Empire font sécession, plus ou moins temporairement (comme lors de la crise de l’« Empire des Gaules », que j’évoque dans mon Histoire des Vins de Bordeaux), et l’armée, lourdement mise à contribution, s’implique de plus en plus dans la vie politique, désignant et renversant à sa guise des empereurs dépassés par la tâche éreintante de devoir repousser toujours plus d’envahisseurs… et de traîtres. Des guerres civiles s’ajoutent aux guerres étrangères, les légions désignent leurs propres généraux les plus populaires comme empereurs, les règnes courts se succèdent et l’Empire, peu à peu, se disloque.

Désigné « nouvel auguste » par ses troupes en 284 (comme bien d’autres avant lui), Dioclétien élimine ses concurrents et décide d’instaurer un nouveau système. Pour ne plus être seul à gouverner ce bien trop vaste empire, il nomme « césar » son compagnon d’armes Maximien en 285, avec pour charge de défendre la partie occidentale de l’empire, tandis que lui-même règne sur l’Orient. La répartition territoriale des provinces concernées se fait tout naturellement en fonction de la langue administrative en vigueur sur place, la partie orientale de l’Empire (Balkans, Grèce, Proche-Orient, Égypte…) utilisant traditionnellement le grec, tandis que la partie occidentale (Italie, Gaules, Hispanie, Nord de l’Afrique, cours supérieur du Danube), utilise alors le latin.

Officiellement, l’Empire n’est pas divisé : Dioclétien garde toute autorité sur son césar, ainsi que sur l’ensemble de l’Empire et des légions. Maximien ne bénéficie que d’une délégation de pouvoir, même s’il est bientôt élevé au rang d’auguste, égalant de ce fait Dioclétien en titulature. Tous deux sont bientôt honorés comme des dieux.

Toutefois, Dioclétien considère l’imperium comme une fonction à honorer, et non comme un pouvoir personnel à conserver à vie. Par ailleurs, c’est un conservateur : il veut restaurer les valeurs qui ont fait de Rome une puissance hégémonique pendant trois siècles, et prône le retour aux traditions, la fin de la transmission familiale de la dignité impériale ainsi que la vénération des dieux traditionnels de Rome, contre toutes les religions venues d’Orient qui déstabilisent l’Empire (dont le christianisme).

En mars 293, satisfait du fonctionnement de ce duumvirat, Dioclétien développe le système. Chaque auguste se choisit un nouveau césar, chargé dans un premier temps de le seconder, puis de lui succéder. En ce qui concerne l’expérience et la qualification de la personne sélectionnée, des règles sévères sont fixées, parmi lesquelles l’interdiction de choisir un fils comme césar (rupture consommée avec la tradition dynastique de l’Empire).

C’est ainsi que naît la tétrarchie (chaque empereur est assisté d’un coempereur ayant le titre de césar), un système conçu comme une division administrative et non politique, le collège des empereurs représentant l’autorité sur l’ensemble de l’Empire, et chaque empereur devant prendre ses décisions en accord avec son coempereur.

Les deux premiers césars, tous deux généraux, sont Galère, choisi par Dioclétien, et Constance Chlore, choisi par Maximien.

Dominée par Dioclétien, la première tétrarchie fonctionne ainsi parfaitement. Elle est le résultat d’une approche pragmatique de l’imperium par Dioclétien : l’Empire doit faire face à trop de menaces pour être tenu par un seul homme.

Hélas, avec la retraite (ou abdication) volontaire de son fondateur vingt ans plus tard (en 305), ce système ne tardera pas à péricliter…

Tout d’abord, Maximien ne prend sa retraite qu’à contrecœur, forcé bien malgré lui par Dioclétien de le suivre dans ce mouvement et de laisser la place à leurs césars, Galère et Constance Chlore, censés les remplacer comme augustes et eux-mêmes se choisir de nouveaux césars (Sévère et Maximin Daïa).

Ensuite, avec la mort prématurée de Constance Chlore (dès 306), c’est l’escalade : prises de pouvoir de force par les fils de ce dernier (Constantin Ier) et de Maximien (Maxence – donc retour à l’idée de transmission familiale, en violation de toutes les règles), retour de Maximien lui-même qui reprend son titre d’auguste et fait exécuter Sévère, nomination par Galère de Licinius comme successeur de Sévère, enfin prise de pouvoir de force par Domitius Alexander qui se fait proclamer empereur en Afrique du Nord.

Au même moment, il y a donc sept empereurs à la fois, tous revendiquant le titre d’auguste. Trois « légitimes », selon le système de la tétrachie (Galère, Licinius, Maximin Daïa) et quatre usurpateurs, passés par la force : Constance Ier, Maxence, Maximien et Domitius Alexander.

Quelques sanglantes oppositions plus tard, Constantin Ier demeure seul en lice. Nous sommes en 324. L’unité administrative de l’empire est temporairement rétablie. La crise a duré presque vingt ans.

Constantin marquera notamment l’histoire en faisant du christianisme une religion légale dans l’Empire romain (mettant ainsi fin aux persécutions menées par ses prédécesseurs – il contribuera d’ailleurs à la fondation de la doctrine chrétienne en convoquant le premier concile œcuménique à Nicée en 325) et en faisant en 330 de Byzance une « Nouvelle Rome » (Nova Roma), donc une nouvelle capitale, dès lors appelée Constantinople (Constantinou polis, « ville de Constantin », aujourd’hui Istanbul).

A ce titre, et quoiqu’il soit alors à la tête de tout l’Empire romain, occidental comme oriental, c’est donc Constantin Ier que l’on considère souvent comme le véritable père de l’Empire romain d’Orient chrétien (futur empire byzantin)…

La division définitive de l’Empire

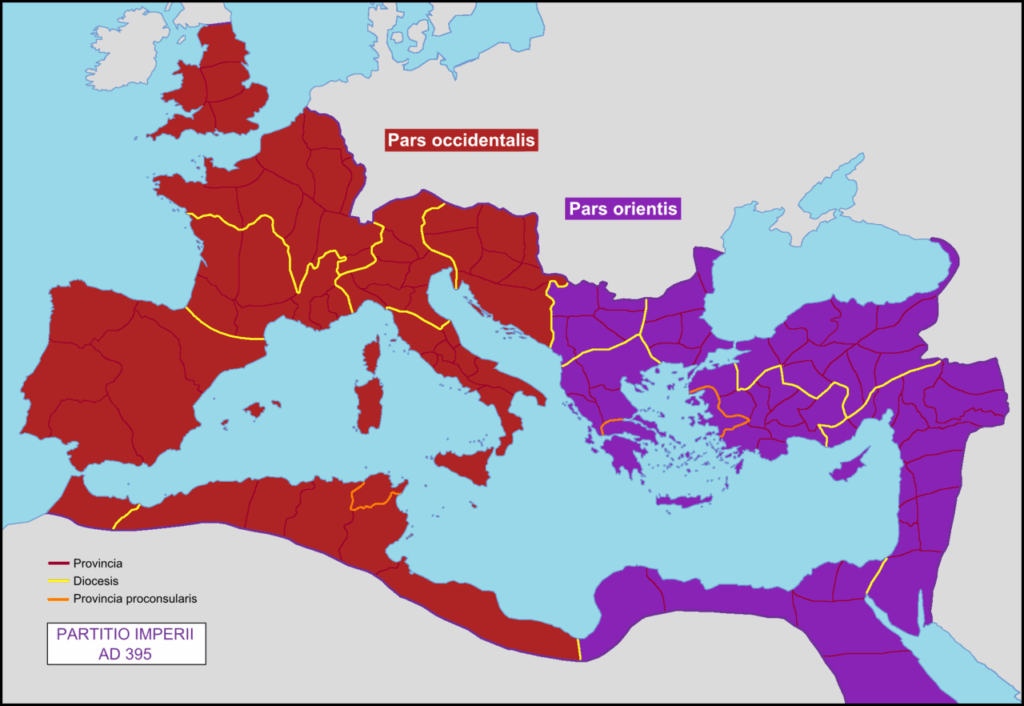

Empires romains d’Orient et d’Occident en 395 (carte de Wikipedia)

L’unité de l’Empire n’est que temporairement rétablie sous Constantin, car après sa mort, le recours à un coempereur devient presque systématique.

Et, alors que la partition n’était envisagée que comme une disposition temporaire par Dioclétien (en raison des invasions barbares et des troubles politiques de l’époque), elle sera en fait durable… et même, définitivement entérinée à la mort de Théodose le Grand en 395. Les parties occidentale et orientale échoient en effet à ses deux fils, Honorius à Rome (puis à Ravenne), et Arcadius à Constantinople. (NB : les murs de Théodose, dont on voit toujours de nombreux vestiges aujourd’hui, vaudront à Constantinople d’être réputée « imprenable » pendant quelque onze siècles, et la protégera de quelque 32 sièges… jusqu’à l’arrivée du Grand Turc, ou Grand Aigle, Mehmet II le Conquérant, dont le génie militaire aura raison des fameuses murailles de Théodose…)

Dès lors, les ambitions politiques de chaque coempereur ne viendront plus empiéter sur les prérogatives de l’autre et les deux empires évolueront séparément. Par ailleurs, avec l’accession au trône de Léon Ier à Constantinople en 457, les liens dynastiques qui unissaient jusque-là les empereurs d’Orient et d’Occident sont rompus, contribuant à l’isolement de chaque empire vis-à-vis de l’autre.

Enfin, en 476, lorsque l’Empire romain d’Occident tombe face aux hordes « barbares » et laisse place aux nouveaux royaumes germaniques (Goths, Wisigoths, Francs, Vandales, etc.), seul l’Empire d’Orient subsiste : l’empereur d’Orient Zénon devient l’unique dépositaire de l’autorité impériale romaine, dont les nouveaux royaumes « barbares » reconnaissent alors, au moins au début, l’autorité nominale.

Notons que, comme au moment de la séparation de 395, cet état de fait n’est alors pas perçu comme définitif par les habitants de l’ancien monde romain dans son ensemble, et que l’on continue de considérer l’Empire romain d’Orient comme un empire romain avant tout (ses habitants se nomment eux-mêmes les « Romées »), bien que Rome ne soit plus même incluse dans cet ensemble (ne parlons pas même d’en être la capitale). Le terme d’Empire byzantin, articulé autour d’une nouvelle capitale et sans plus aucun rapport évident avec Rome, n’apparaîtra pour la première fois que sous la plume d’un historien allemand… au XVIe siècle ! Jusque-là, l’Europe occidentale qualifiera cet empire tantôt de « Romanie » ou de « Romée », tantôt de Bas-Empire, soulignant par là à quel point ce vaste ensemble est, dans les esprits, l’héritier direct et, quelque par, la véritable continuité de l’ancien Empire romain…

Ainsi, quoique la langue officielle de l’Empire romain d’Orient soit le grec, et que l’empereur se fasse désormais appeler basileus et non plus imperator, comme tous les habitants de l’Empire byzantin, les empereurs successifs se considèrent comme romains, et leur ville, Constantinople, en tant que Nouvelle Rome, a pour charge symbolique, entre autres, de conserver l’héritage traditionnel de Rome.

Sainte-Sophie (photo personnelle)

L’Empire byzantin : un empire millénaire

Ainsi, tandis que l’Empire d’Occident finit entièrement submergé par les migrations germaniques au Ve siècle ap. J-C (date officielle de la chute de l’Empire romain d’Occident : 476), l’Empire d’Orient parvient tant bien que mal à maintenir les frontières romaines (le Danube, l’Euphrate, le désert syro-arabique et le Sahara), et ce malgré de nombreuses attaques. Dès la fin du VIe siècle en effet, l’empire est attaqué sur toutes ses frontières : les Lombards s’emparent de l’Italie, puis les Serbes, les Avars et les Bulgares envahissent les Balkans ; à l’Est et au Sud, les Arabes et les Perses commencent leurs conquêtes. L’Empire doit aussi affronter les Slaves et les Huns. L’Empire byzantin se replie sur ses terres d’Orient mais tient bon.

Pendant un temps, l’infatigable Justinien (surnommé « celui qui ne dort jamais ») parviendra même à reconquérir presque l’ensemble des côtes méditerranéennes sur les divers « barbares » : l’Afrique du Nord, le Sud et l’Espagne, la Sicile et les côtes italiennes sont reprises par ses généraux, Bélisaire et Narsès. Seuls le nord-est de l’Espagne et les côtes méditerranéennes aujourd’hui françaises lui échappent. Il a pratiquement refait de la Méditerranée un « lac romain » (mare internum).

Dans cette même perspective de restaurer toute la grandeur de l’ancien Empire romain, Justinien fait en outre regrouper toutes les lois romaines (à la fois anciennes et nouvelles) dans ce que l’on appellera le Code Justinien) et fait construire de splendides monuments comme la basilique Sainte-Sophie, édifiée entre 532 et 537 selon le plan des basiliques romaines.

Resplendissante, puissante, héritière directe de Rome, Constantinople est alors le plus grand marché du monde. La mer Egée et la Méditerranée orientale constituent l’axe essentiel de circulation, les routes terrestres continuent de fonctionner, le commerce est prospère et Constantinople est la plus grande ville d’Europe.

Esclaves, fer, bois, ambre, fourrures, miel, or, soieries, fourrures, papier, épices et bois précieux y transitent, les produits du Nord rencontrent ceux du Sud et ceux de l’Occident s’échangent contre les denrées d’Orient…

La principale richesse de Byzance vient ainsi du commerce pour lequel elle utilise une monnaie d’or prestigieuse, le nomisma. L’Empire byzantin domine le commerce est-méditerranéen (en particulier le commerce de luxe de l’Orient vers l’Occident) et les Byzantins jouent le rôle d’intermédiaires (épices, ivoire, parfums s’accumulent dans les entrepôts de Constantinople). La ville est aussi renommée pour son orfèvrerie et ses tissus de soie.

La Mosquée Bleue (photo personnelle)

Constantinople compte alors 400 000 habitants, et sa richesse et sa beauté émerveille les hommes venus du monde entier. Grande gardienne des textes et des connaissances de l’Antiquité gréco-romaine, enrichie également de ses contacts avec l’Orient (et, notamment, le monde arabe), Byzance en transmet l’héritage à l’Occident et à l’Europe orientale. Son art, essentiellement religieux, influence tout le monde orthodoxe, et même au-delà, de Ravenne à Moscou.

De Rome, l’Empire byzantin a ainsi reçu un double héritage : l’autorité impériale et le christianisme.

Héritier direct de l’Empire romain, dont il récupère l’aigle comme symbole, l’Empire byzantin, à cheval sur l’Europe et l’Asie, rassemble une population de langue et de culture grecques. C’est en effet le grec qui domine à la fois le commerce, la culture, les sciences, l’Eglise, avec pour grands centres de rayonnement non seulement Constantinople, Andrinople, Thessalonique, Mistra, Nicée, Nicomédie, Éphèse, Philadelphie, Sinope, Trébizonde, Sébaste, Icônie, Antioche et Alexandrie même si beaucoup de citoyens de ce nouvel empire romain parlent encore des langues romanes, perpétuant ainsi la culture romaine dans les exarchats (provinces reculées, aux marges de l’Empire) de Carthage, d’Hispanie, d’Italie et dans les Balkans.

Comme à Rome, l’empereur est désigné par l’armée et acclamé par le peuple. Son couronnement à Sainte-Sophie fait de lui le « lieutenant de Dieu sur terre », comme le Christ dans le royaume du ciel, et c’est par lui qu’est désigné le Patriarche, c’est-à-dire le chef de l’Eglise byzantine (église chrétienne d’Orient). L’empereur byzantin et le Patriarche de Constantinople sont les deux gardiens de la doctrine orthodoxe telle qu’elle a été fixée au Ve siècle par les conciles (assemblées d’évêques). Personnage sacré, l’empereur règne en maître absolu tant en matière religieuse que politique ou militaire. Il vit dans le « palais sacré », entouré d’un impressionnant cérémonial.

A partir du IXe siècle, la foi orthodoxe se propage, notamment grâce aux moines Cyrille et Méthode, qui évangélisent les Moraves, les Serbes, les Croates, les Hongrois et les Slaves (et qui, à cette fin, mettent au point l’alphabet cyrillique). A la même époque, à la suite du baptême de leur tsar Boris, les Bulgares, puis le prince de Kiev Vladimir se convertissent. Progressivement, c’est tout le monde slave, Russie comprise, et une bonne partie de l’Europe orientale qui adopte l’orthodoxie. La foi orthodoxe rayonne désormais bien au-delà des frontières de l’Empire byzantin.

Au fil des siècles, cette Eglise s’est peu à peu différenciée peu à peu de l’Eglise d’Occident par ses rites : le baptême par immersion totale, l’emploi du grec, la possibilité pour les prêtres orthodoxes de se marier et de porter la barbe, la vénération d’icônes, etc. L’opposition croissante entre le Patriarche de Constantinople et le Pape aboutit finalement en1054 à une rupture de l’unité des chrétiens (schisme). Le pape et le Patriarche s’excommunient mutuellement et la chrétienté se retrouve coupée en deux ; la plupart des peuples slaves évangélisés au IXe siècle restent sous l’autorité du Patriarche de Constantinople (et de l’empereur, personnage sacré qui tient son pouvoir de Dieu et co-gardien de la religion orthodoxe).

Les choses se dégradent néanmoins de nouveau dès la seconde moitié du XIe siècle : les rivalités pour la succession du trône et les révoltes militaires affaiblissent l’Empire, les Normands prennent l’Italie du Sud et les Turcs l’Asie Mineure. Pour se défendre, les Byzantins font appel aux chrétiens d’Occident en échange d’avantages commerciaux, mais, ce faisant, ils perdent la maîtrise de la Méditerranée, et nombreux sont ceux, Francs et Vénitiens en tête, à profiter des croisades pour piller Constantinople et grignoter des bouts de l’Empire. La Quatrième Croisade est ainsi détournée de la Terre Sainte contre l’Empire byzantin lui-même…

C’est que la séparation entre l’Empire romain d’Orient et les royaumes germaniques à l’Occident a peu à peu incité ces derniers, mais aussi la Papauté, à revendiquer l’héritage de l’Empire romain d’Occident en contestant la légitimité de la « Romanie » orientale dont ils se détachent de plus en plus, ce qui favorisera l’émergence des empires sanctifiés carolingien et germanique, le grand schisme chrétien, et l’élaboration en Occident d’une historiographie péjorative de l’Empire romain d’Orient, dès lors appelé « Bas-Empire » (par opposition à l’Empire triomphant unitaire), « Byzance » et « byzantin » (par opposition à « Rome » et « romain ») tandis que s’élabore l’idéalisation d’un dynamique « Occident chrétien » de tradition latine (par opposition à un « Orient schismatique et décadent » de tradition grecque).

L’église byzantine de Saint-Sauveur-in-Chora, Istanbul (photo personnelle)

En revanche, au Nord, le modèle romain d’Orient, institutionnel et religieux, avec les tsars (« césars ») et le christianisme orthodoxe de rite grec, influença durablement les pays slaves, roumains et géorgiens, au point qu’à la chute de la « seconde Rome » Constantinople, la nouvelle métropole russe, Moscou, se proclama « troisième Rome ». L’Empire russe put alors revendiquer l’héritage de l’Empire romain d’Orient et tenter aux XVIIIe et XIXe siècles, en devenant le protecteur des « Romées » (rûm) chrétiens soumis aux ottomans, de traduire cet héritage en termes géopolitiques modernes.

En tout état de cause, à la fin du Moyen Âge, très affaibli, l’Empire byzantin se réduit comme peau de chagrin et finit par être ramené à sa simple capitale, Constantinople. En 1453, les Turcs de Mehmet II le Conquérant lui assènent le coup de grâce : ils franchissent la muraille de la ville, réputée imprenable, et sonnent ainsi le glas d’un empire millénaire…

De la chute de Rome, qui tombe aux mains des Barbares en 476, à la prise de Constantinople par les troupes turques de Mehmet II en 1453, l’Empire romain d’Orient a su résister pendant plus de onze siècles à de multiples invasions. Ce sont finalement les Turcs musulmans qui auront raison de ses derniers bastions.

C’est, pour la ville et sa région, le début de l’ère ottomane… et d’un empire pluriséculaire dont elle sera, là encore, la capitale…

A très bientôt pour d’autres aventures !

——-

► Pour découvrir mon roman Les Routes de l’Est, c’est ici !

Istanbul et le Bosphore (photos personnelles)

Calligraphie exposée au sein du palais de Topkapi (photo personnelle)

Marché aux épices, aussi dit Bazar égyptien, Istanbul (photo personnelle)